|

|

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

作者:微信文章

受市场低迷和AI编程冲击的双重影响,吃编程这碗饭的程序员,未来几年中会发现自身的稀缺性在消失,手里的饭碗越来越脆,越来越少了。AI编程取代大多数程序员的工作是必然趋势,身处AI大潮,既然走在被取代的末路上,倒不如闲看哪些技术先死掉,提前避坑。

AI编程技术一日千里,AI应用框架还没来得及成熟就已经开始残酷汰换了论AI时代最速消亡的编程技术,个人会先给BDD投上一票。

BDD 的全称是 Behavior-Driven Development(行为驱动开发),它是一种敏捷软件开发方法论,核心是通过 “软件行为” 作为沟通桥梁,打通业务人员、开发人员、测试人员之间的认知差异,确保开发出的产品符合业务预期。

BDD 源于 TDD(测试驱动开发),但更强调 “以业务价值为导向”,而非单纯以 “测试用例” 为导向。它的核心思路是:

在写代码前,先由业务、开发、测试三方共同定义 “软件应该具备的行为”(比如 “用户登录成功”“订单支付失败时提示错误”),并用自然语言 + 结构化语法(如 Gherkin 语言)描述这些行为场景,再基于这些场景编写可执行的测试用例,最终驱动开发实现对应的功能。

BDD所谓的自然语言描述“业务行为(behavior)”,是需要经由转换器翻译成“可执行的测试流程(test ops)”,从而再驱动开发实现业务需求(Drive Dev)。

在我看来就是一个脱裤子放屁的伪命题,徒增实体,收益有限。

因为BDD开发最难的地方,是如何长期维护一个自然语言转测试代码的方言体系,所谓"NL2TestOps"。

这玩意儿非常考验思维到语言的设计,然而大多数程序员DSL都设计不好,想在BDD这个套路里做到自然语言转译测试代码,语法准确,语义完备基本是不可能做到的。

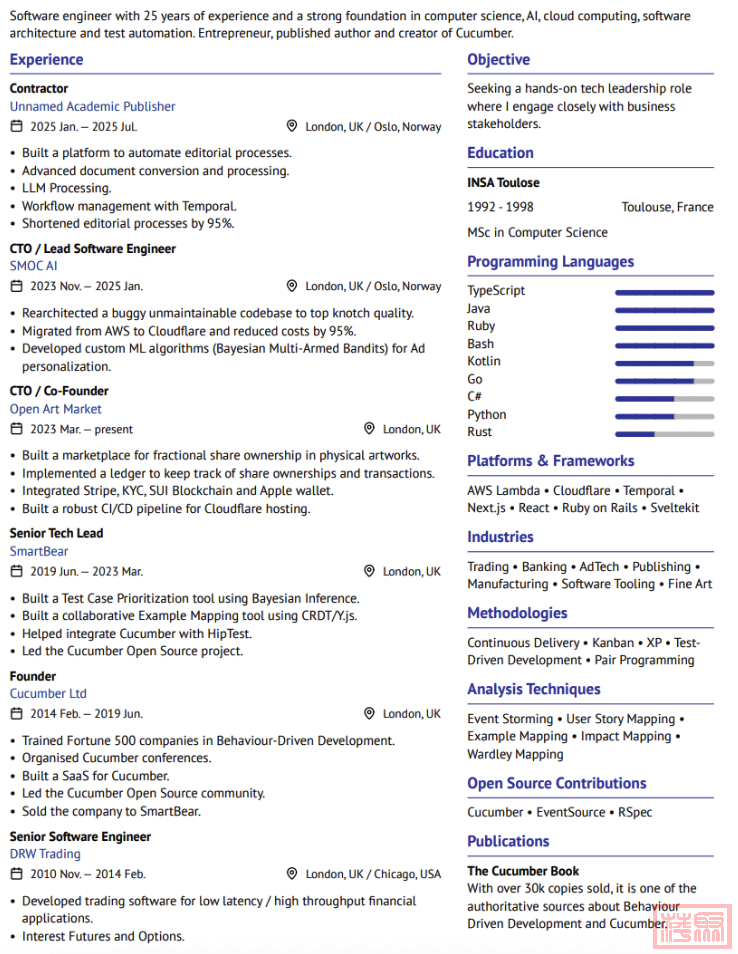

某BDD领域巨佬的履历,显示BDD被AI推理取代的时间线

下面我会用实际例子说明为什么有这样的判断。

比如,我们现在有一个业务需求:

小狗阿黄吃掉了小鸡,吃不掉小猪。

经过BDD翻译,最终得到的测试流程可能是这样:

yellow = Dog()assert yellow.eat(Chick()) is Trueassert yellow.eat(Piggy()) is False

为了实现上述效果,我们有两种方案去实现,使用编译器,或者使用BDD框架。

按照编译器的做法,你要经过下面这几个步骤才能从自然语言转换成程序可理解的内容

1. 分词 // 大多数BDD框架这里就卡住了,因为你必须给出精确的(或者正则可匹配的)自然语言关键字2. 符号化3. 语法分析4. 语义分析5. 执行计划生成 // 到这里已经可以翻译成测试流程代码了。

还是这个例子,具体一点的编译过程可能是这样:

原文:

小狗阿黄吃掉了小鸡,吃不掉小猪。

分词:

小狗, 阿黄, 吃掉, (了), 小鸡, 吃不掉, 小猪

基于关键词字典的符号化:

$KW_CLS_小狗$, $OBJ_阿黄$, $KW_OP_吃$, $CLS_小鸡$, $KW_NOT$, $KW_OP_吃$, $CLS_小猪$

语法分析:

<分析上面的符号流是否满足预设的语法树(语法轨道图)定义>

语义分析:

...

执行计划生成:

<生成可执行测试流程代码>

从自然语言到可执行测试代码之间这一通操作猛如虎,说破天去,也就是为了能让“用户”使用自然语言描述测试过程,

但是BDD毕竟是一个草台班子概念,工程实践上远没编译器那么复杂。

BDD 经典框架gherkin的工程方式,其实是“完形填空”,使用自然语言“固定表达”的方式简化处理.

比如上述例子中的,小猪、小鸡、小狗 就是可以定义为类关键字,

你想表达小狗的实例,就必须用“小狗” 阿黄, 这样的方式表达阿黄是一个小狗类的实例。

可见BDD的工程实现核心并没有多复杂的理论。

但是BDD有一个特别拧巴的地方,它所谓行为驱动的初衷,是为了降低测试用例的编写、维护门槛,理念很美好。但在工程实践上,又需要测试开发者发明一套定制化的技术方言体系,让不会写代码的用户去学这套技术方言

对使用BDD体系的用户来说,心智上的成本是增加的,而不是减少,这就违背降低测试成本的初心了。

写一个用例,还要先了解自然语言在BDD方言体系里会怎么转换,用户嫌麻烦,不高兴。

如果用户强势,说”老子的需求就这么写,怎么转换成测试你自己想办法。”

那么维护BDD方言转译parser的这些测开,就死翘翘了,终究逃不过天天在BDD parser里补锅。BDD工程会随着用例的膨胀而变得难以维护,越来越慢。

即便BDD的“自然语言测试用例”做出来了交付团队,最终用户也只是那少数的“不会写代码的”PD或者售前,受众也相当狭窄。

这就导致BDD的实际效果大打折扣,很容易变成测试开发自嗨的玩具,因为BDD用例本身就缺少可扩展性,用例堆积起来之后持续维护成本巨高。

维护了半天,BDD驱动既没有稳定性,也缺少流行度,只能自己玩死自己

还不如一开始就设计个DSL,面向半开发者,使用者多少得懂点DSL规则约束。

DSL的开发,则需要定义清楚语法规则,同时写好parser和executor(巨坑醒目:一定要版本化控制)

这样从测试用户到执行侧,高低还有一套框架代码维护着,腐坏速度能控制得住。

到了AI编程时代,DSL方案因为其结构化表达的特点,也更容易被AI agent所理解,DSL的语法规则也可以换成system prompt,剩下的解析、执行工作,全部交给agent处理,说不定AI理解的比你还到位,能在精确与模糊之间取得令人放心的平衡。

按你胃,在整个程序员群体都可能被AI取代的今天,作为测试领域TDD细分赛道下的传统BDD,已经完全失去了存在的价值。AI agent对自然语言的理解能力远超正则匹配;工具调用,代码生成也只在一瞬间。有AI加持,生成代码已经不是门槛很高的事情了。而TDD这个思路在AI coding的时代依旧有效,让AI生成测试用例,从而圈定AI coding的实现范围,对约束AI生成代码有很好的效果,如果硬拗概念的话,这或许也可以称之为一种AI时代的BDD。

关于TDD在AI coding方面的使用经验,值得单开一个话题,我们回头再聊。 |

|