|

|

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

作者:微信文章

晚上跟做游戏的同学聊天,核心围绕AI带来的供给提升与需求扩张的问题。期间,字里行间能感受到AI确实让大家效率提升了,但是提升的结果是大家更卷了,诚然游戏开发提速了,产品上市提速了,从经济学的角度来看,某种程度上供给在AI的加持之下迎来了爆发。

但是这里面有个非常尖锐且现实的问题:

那就是,AI带来的供给无限扩张与需求扩张有限的GAP悖论,这也是我最近一直在思考的问题!

确实,AI导致生产端全提速了,影视公司借助AI更快上线影片,游戏公司借助AI更快上心游戏,短视频、文字等等的生产成本大幅度降低,供给端的供应趋近于无限,但是最关键的问题出在需求端!

人一天只有24小时,“人类注意力 = 24 小时”是C 端AI应用的硬上限?这篇文章我深度分析过这个问题,这里面的核心点就是就是游戏数量在AI加持之下迎来了超级爆发,一个项目组以前一年只能做一个游戏,现在一年能做四个,但问题是玩游戏的用户不可能一年内扩张四倍,或者说用户玩游戏的时间不可能一下子翻倍,移动游戏已经将用户的游戏时长推到了一个非常高的高度,这就产生了极大的供给过剩,

最理想的情景,就是全球真的在AI加持之下,生产力巨大进步,人类物质财富极大富裕,共产主义,人人都不用干活了,AI agent帮我们干活,我们其他时间都在玩游戏刷短视频看剧???这可能吗?

这是“供给无限×需求有限的 GAP 悖论”。 AI 把生产边际成本→接近 0、产能→指数级,但人类注意力与可支配时间几乎刚性,因此系统进入强选择压力与更陡的头部集中。

大家都变得更轻松了呢?还是更卷了呢?

所以,当技术主要把“供给效率”拉上去,而“需求总量(人群 × 时间 ×可支配支出)”没有同步扩大,短期结果往往就是更卷、裁员、头部集中度上升,以及一部分利润向基础设施/模型供应商转移。

AI的发展注定要充满人伦与哲学!

1) 为什么“AI 提效≠大家更轻松”?

注意力刚性 & 需求弹性不足:消费者每天只有 24 小时。疫情后的全球平均游戏时长已回落并趋于平稳;Newzoo 明确写到:全球平均游玩时长自 2021 年一季度起下降且未恢复。这意味着供给再多、制作再快,分到的小时并不会等比例增长。在欧洲层面,行业年报长期显示平均每周游玩约 9 小时,基本围绕这一水平波动。

供给爆炸、分发稀缺:AIGC 把资产生产的边际成本砍低,作品数量暴涨,但真正稀缺的是分发与发现——商店榜单、社媒/直播推荐、现成社区与 IP。于是幂律更陡:少数头部吃走更多时长与收入,尾部更难被看见。Newzoo 也强调“大作与头部工作室占用更高份额的时长与营收”。

规模报酬与“平台抽水”:云与模型 API 成为新的固定成本中心,算力、数据、工具链形成规模优势,并把行业利润的一部分“抽”到基础层与平台侧。

劳动需求取决于需求弹性:如果玩家需求对价格/内容供给的弹性小于 1,那“效率↑、单位产出用工↓”的效应会大过“价格↓带来的销量↑”,总用工就会下降——这正是我们看到的游戏行业的美术、外包最先受压的原因。

2) 现实数据:需求在涨,但“时长天花板”很明显

玩家与收入:Newzoo 估计 2024 年全球游戏市场营收 1,877 亿美元(+2.1%);全球玩家 34.2 亿,付费玩家 15 亿,均在增长。他们在 2025 年中期的更新里仍给出2025 年约 1,889 亿美元的规模预期。

但时长并未同步扩张:Newzoo 指出平均时长自 2021 年后下降且未回升;欧洲长期统计显示周均约 9 小时,即基本盘稳定。

结构性集中:PC 平台活跃度创高——Steam 并发在线在 2025-10-12 刷新历史记录至 4,166 万;说明集中到头部平台/作品的趋势在加强。例如 2024 年《黑神话:悟空》在 Steam 峰值超 215 万并发,佐证“大作挤占时长”的现实。

就业侧的“阵痛”真实存在:仅微软在 2024 年初就裁减与动视暴雪并购相关的 1,900 名游戏部门员工;2024 全年裁员创纪录、比 2023 年更高;到 2025 年的行业跟踪器统计年内约 3,500+ 游戏岗位受影响(截至 10/24/2025)。

与此同时,AI 的工具化普及在 2025 年已非常广泛(Google Cloud/Harris Poll:87% 的游戏开发者使用某种 AI 代理)。

所以,结论也很明显:“用户数与收入缓慢涨、平均时长基本横盘、头部更强”——这与“效率提升但更卷”的体感完全吻合。

3) “大家都用 AI=等于大家都没用”?强者更强,马太效应更加突出!

优势迁移:当“生产力工具”普及后,相对优势迁移到“互补资产”:分发/渠道、IP、社区、数据闭环、LiveOps、跨端矩阵、法务与合规、品牌。AI 让底层速度相近,但能把速度变现的人/队伍会拉开差距。质量与节奏的乘法:相同人力下能做更多轮迭代/AB 测;把“试错速度”转成更稳定的留存与付费曲线。这不是“有没有用”,而是“谁把它用在影响曲线的那 20% 节点”。所以,“AI 供给加速悖论”的核心:生产端指数级提速,但人的可用时间与注意力是刚性资源。当“供给趋向于无穷,毕竟有算力就可以生产”而“需求(人×时长×支付意愿)≈有限”时,系统进入强选择压力与头部集中。这不是行业偶然,而是由人性—哲学—进化三层共同决定的。第一,从“人”的边界出发:注意力守恒与快感适应是主旋律基调

注意力守恒,一天 24 小时的“预算恒等式”——睡眠/工作/家务/社交/通勤/照护/娱乐=常数。手游与短视频已经把零碎时段充分夺取,新增时长的边际成本极高。感受恒常与快感适应,神经系统追求“适度唤醒”,过度刺激→疲劳/厌倦;相反,过低刺激→无聊。AI 把内容密度推高后,阈值也随之上移(需要更强新奇感才能产生同等满足),时长不必然增加。认知负荷与选择过载,供给爆炸提高选择成本,用户转向启发式(榜单、品牌、KOL、IP),从而偏好稳定、集中度上升。社交与地位动机,人更愿意把有限时长投向能产出身份与关系红利的体验(战队、工会、赛事、创作)。这类红利又更易被头部生态捕获。

哲学视角:目的函数决定系统走向,要谨防文化悲剧与体验机器悖论

“把人当目的,还是手段?”(康德),若产品的目标函数仅优化“参与度/留存”,系统会自然走向强刺激与占用时间;若目标函数加入“人的能力与尊严”(学习、创造、联结),策略会转向价值密度而非时间霸占。

“文化悲剧”(Simmel)与可吸收极限,文化产出速度>个体吸收速度时,意义被稀释。AI 把“创作→复制→变体”的成本压到极低,这一悲剧加速显现。

“体验机器”悖论(Nozick),纯快感并不等于好生活。若 AI 只提升“感觉值”而不提升“真实成就/关系/能力”,时长不会无限扩张,反而产生自我防卫与断舍离。

进化与博弈:复制率↑ → 选择压强↑ → 头部更强

复制-选择动力学(简化的复制子方程),设某作品份额 (x_i),适应度 (f_i)≈(分发×口碑×社交乘数)。AI 把复制率拉满(新品更多、更新更快),但总体可用注意力近似常量,于是分发与社交乘数稍强的头部项,份额会持续蚕食尾部。

“Jevons 反常”的反转,效率提高会放大量(能源史常见),但前提是需求弹性>1。休闲时长的时间弹性<1,所以出现的是单位产出用工下降、总时长近似刚性,而非总量翻倍。

信号与同盟,游戏里的成就/皮肤/段位是信号,公会与赛事是同盟。信号清晰、同盟稳固的生态对有限时长的吸纳能力最强,进一步强化集中。

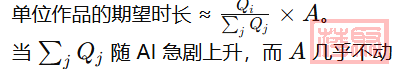

平均可用注意力(A)近似常量;AI 把有效供给(S)推向指数;人会用“分发×口碑×社交(Q)”去加权筛选。

只有 Q 极高者获得更大切片,其余单位时长趋近于零。所以,经济学问题就产生了,当单位内容“价格→0”,但总收益会坍塌吗?

同质、可无限复制、边际成本≈0的内容,在完全竞争下单位价格确实趋近 0(免费、捆绑进订阅、广告补贴、IAP 长尾化)。现实却不是“普遍归零”,因为存在产品差异化与网络外部性:

头部溢价:大 IP/强社交/稀缺赛事门票/限量装饰仍能定价甚至提价(“超级明星效应”)。平台抽水↑、单品标价↓:单件内容的“明码标价”被订阅(all-you-can-eat)/广告竞价/通行证替代,单位作品分摊价格→0,但平台 ARPU 维持甚至上行。中腰部被夹:供给爆炸→发现成本上升→中腰部的有效触达下降,价格与销量双压。广告与流量的“影子价格”上升:注意力是刚性约束,谁掌握分发谁就拿走更高租值;创作者/工作室的获客成本(CAC)抬升,即使制作更便宜。

最后的可能大家都要给平台打工,平台的话语权更大!所以,会不会“价格暴跌”?

对尾部/中腰部的“单位作品价格”:是的,有效价格趋零(被订阅/广告稀释),并伴随更难被看见。对头部与稀缺体验:不但不跌,议价权更强(IP、赛事、限量、线下联动、社交身份)。对平台与分发:抽成/广告拍卖租值上升,拿走更高的“注意力税”。

现实图景是:“单品标价趋零 + 平台 ARPU 稳/升 + 头部溢价扩大” 三件事同时发生,而不是全行业价格归零。

悖论不是死局:把“提效”转成“增需”的三条路径

情境扩张(Context Expansion)

让游戏进入新时间缝隙:短场景、语音/免手操作、运动/通勤/社交叠加;或进入新角色(康复/教育/社交疗愈/语言陪练)。这是在“时间蛋糕”外缘开新口。

价值密度化(Value per Minute)

少占时长,多给成果:AI 同伴记忆/个性化难度/目标压缩让“30 分钟=完整一章”。用户不增时长也愿意增付费(价值密度→客单价)。

关系化(Relationship Goods)

可持续的人与人/人与角色关系(公会、创作者生态、AI NPC 的长期成长弧)。关系型商品在经济学上具有网络外部性,能拉长生命周期并提升愿付费。

4) 游戏业 2025–2028 三种可能的演化(从高到低概率)

基线情景:集中度继续上升,头部平台与长线运营(GaaS/创作者生态)吃走更多时长;资产制作更多自动化,人均产能↑但岗位净减少,外包单价下行,平台/云/模型“抽水率”抬头。

AI 原生玩法触发“增需”(乐观),真·长时互动的 AI 同伴、可共创叙事、超本地化/母语内容、无障碍与个性化难度等拉新与延时长的设计成熟,TAM 实际扩大。

利润被“中间层”持续压缩(悲观),发行成本与算力成本双升,用户获客越来越依赖平台广告/社交推荐,中腰部被夹,整体议价权弱化。

把 AI 从“降本器”变成“增需器”:我这游戏外行能想到的8 个可落地方向

AI NPC/同伴可记忆、可成长的角色,把“任务→关系”转化成长期留存(R/ARPDAU 的游戏化社交)。玩家共创工具让玩家“一键”定制关卡/外观/剧情并可分享交易,把“生产”并入“消费”(UGC 生态)。个性化难度与内容编排自动生成“正好难”的关卡,降低流失的早期坑。本地化放大器方言/文化彩蛋/本地梗自动生成,把“会玩但不付费”的地区转成“能共鸣愿付费”的市场。动态直播/观赛融合为主播与观众实时生成挑战/副本,把观看时间转成互动时间。长线运营自动化活动、节日皮肤、循环经济调度自动化,把 LiveOps 变成更快的实验机器。AI 关卡导演(AI DM)Rogue/沙盒中由 AI 管理节奏和剧情,一人一局的长期驱动。无障碍与低门槛语音/文字/认知辅助,拓展年龄层与特殊人群(这是真正的新增用户)。

这些方向的共同点:让“时长/付费的曲线右移”,而非仅仅“把成本左移”。

“有人说,如果大家都用AI,最终相当于都没有用。” 我觉得更贴切的说法是:当工具普及后,优势迁移到互补资产(分发、IP、社区、数据、LiveOps、合规与美学)——强者更强不是因为“会用工具”,而是因为“用工具撬动了真正的增长杠杆”。

“效率提升了,公司能做更多游戏,但受众没变。”短期内确实如此,所以“用 AI 做更多同质供给”≠增长;增长来自新增玩家/新增时长/新增支付意愿。这就回到一个商业模式的初衷:能扩大消费(人数、时长、客单)的模式,才会真正做大,此处 AI 的价值在“增需玩法”,而不在“更便宜的供给”。

所以,确实,AIGC 让“做得出内容”不再稀缺,稀缺的是“把内容变成玩家长期关系与可持续收入”的能力。短期更卷是常态;把 AI 用来创造新增需求的人,会在这轮集中化里成为少数赢家。

AI 没有制造“第一个悖论”,它只是把原本就存在的“人类注意力刚性”暴露并放大了选择压力。当供给趋近无限、需求扩张有限,系统的“胜负函数”自然迁移到分发、社交、意义与价值密度。谁能把 AI 从“降本器”变成“增需器”,谁就能在这场进化竞赛中赢得有限而珍贵的“人类时间”。

全文完。 |

|